n8nはプログラミングの知識がなくとも、さまざまなアプリケーションを連携させ、業務プロセスを自動化できるオープンソースツールです。 ZapierやMakeなどのiPaaS(Integration Platform as a Service)と比べてセルフホスト(自社でのサーバー構築)が可能であることが大きな特徴です。

セキュリティやデータ管理の要件を満たしながら、柔軟にシステムを構築できることから、個人にとどまらず、多くの企業やマーケターからも注目を集めています。

本記事ではn8nと類似ツールとの比較や、料金体系、n8nのメリット・デメリットなどを解説していきます。

n8nとは

n8nは「ノーコード」や「ローコード」で業務プロセスを自動化するワークフロー自動化ツールです。プログラミングの知識がなくても、さまざまなアプリを連携させて、作業を自動化できます。

ZapierやMakeといった他のiPaaSも同じような機能を持っています。しかし、自身でサーバーを構築して運用し(セルフホスト機能)、セキュリティやデータの管理を自由に設定できる点が特徴です。

他の自動化ツールよりも自由度が高く、業務フローの制御やシステム連携の幅が広いことがn8nの魅力です。以下の表で、n8nが持つ主要な特徴をまとめました。

| 特徴 | 内容 |

| オープンソース | ソースコードが無料で公開されており、カスタマイズができる |

| ノーコード対応 | 直感的なGUI操作で、プログラミングなしにワークフローを構築できる |

| セルフホスト可能 | 独自のサーバーで運用できるため、高いセキュリティが確保できる |

| 多数のノード対応 | SlackやGoogle Sheets、OpenAIなど、1000以上のサービスと連携できる |

| 条件分岐やループ処理 | 複雑な自動化フローも、ノーコードで簡単に作成できる |

n8nにおける「ワークフロー」

ワークフローとは、定型的な業務の流れをシステム上で自動化するためのものです。「ノード」と呼ばれる業務の単位を組み合わせて作成します。ノードを連結することで、一連の業務プロセスを視覚的に表現し、自動化できます。

下記の業務がワークフローで自動化できる対象業務の一例です。

- GitHubのissueをSlackに通知する

- JSONデータをスプレッドシートにインポートする

- 営業メールから売上データを抽出し、スプレッドシートに転記する

ワークフローを自動化することで、業務のスピードアップやヒューマンエラーの削減が期待できます。稟議書や経費精算といった社内業務も自動で回覧・承認できるようになり、業務効率が大幅に向上するでしょう。繰り返し行う作業がある場合は、n8nのようなサービスを活用して、業務を効率化することをおすすめします。

n8nとの連携が可能なサービス

1000以上のサービスと連携できることはn8nの大きなメリットであり、特徴の一つです。この特徴を生かして、日々の業務で利用する様々なツールを自動化の対象にできます。

連携可能な主要なサービスをカテゴリ別にまとめました。ご自身の日常の業務で使用しているツールが含まれているか、ぜひチェックしてみてください。

| カテゴリ | 主なサービス |

| コミュニケーション | Slack・Discord・Google Chatなど |

| ストレージ | Google Drive・Dropbox・Boxなど |

| 顧客管理(CRM) | Salesforce・HubSpot・Zendeskなど |

| マーケティング | Mailchimp・Marketo・HubSpot Marketing Hubなど |

| プロジェクト管理 | Trello・Asana・Jiraなど |

| AI | OpenAI・Claude・Difyなど |

他AIとの違い

n8nとの比較対象として、DifyやZapierの名がよく挙げられます。

n8nは、あらゆる業務処理を自動化するための汎用的なツールです。一方で、Difyは生成AI、特にLLM(大規模言語モデル)を使ってアプリケーション等を開発するためのツールという点に違いがあります。

また、Zapierは、操作が非常に簡単で初心者にも扱いやすいのが魅力です。しかしながら、カスタマイズの自由度が低く、自社サーバーでの運用ができません。そのため、厳しいセキュリティ要件のある企業には不向きな場合があります。

以下は比較対象となるツールとの違いをまとめた表です。

| 項目 | n8n | Dify(ディフィ) | Zapier | Make(旧Integromat) |

| 主な用途 | 業務全般の自動化、API連携 | LLM活用アプリの構築 | シンプルな業務自動化 | 高度な業務フロー制御 |

| 提供形態 | オープンソース、セルフホスト、Cloud | オープンソース、セルフホスト、Cloud | クラウド専用 | クラウド専用 |

| 自由度 | 高い(条件分岐、ループ、JS記述可) | 高い(Python埋め込み、プロンプト制御) | 中程度(制限あり) | 高い(視覚的に細かく制御可能) |

| セルフホスト | 可能(Docker等で) | 可能(FastAPIベース) | 不可 | 非公式の手法 |

n8nの料金プランについて

n8nには無料版と有料版の2つのプランがあります。企業で導入を検討する際や、個人の利用であっても、コストは重要なポイントでしょう。

各料金プランをまとめた表を用意しました。利用を検討している方は、料金体系とプラン別の特徴を事前に確認しておくことをおすすめします。

| 利用形態 | プラン名 | 月額料金(目安) | ワークフロー実行数 | 主な機能 | 無料トライアル |

| セルフホスト | Community Edition | 無料 | 制限なし(自己管理) | 基本ノード利用、自己ホスティングによる完全制御 | 不要(永年無料) |

| n8nCloud | Starter | 約20ユーロから | 20,000回 | 基本的なワークフロー実行、標準ノード利用、基本サポート | 14日間 |

| Pro | 約50ユーロから | 100,000回 | 高度なワークフロー、チーム管理、拡張ノード利用、基本サポート | 14日間 | |

| Enterprise | 要問い合わせ | 無制限に近い | SLA保証、専任サポート、拡張セキュリティオプション | 14日間 |

セルフホスト版

セルフホスト版は、自社サーバーにインストールして使う無料のプランです。ソースコードはGitHubから無料で入手でき、DockerやNode.jsを使って自社のサーバー環境に導入できます。

セルフホスト版の大きな利点は、月額費用をかけることなく利用できる点です。処理の実行回数やワークフローの数に制限がありません。そのため、大規模な自動化プロジェクトでもコストを気にせず取り組めます。

さらに、データは自社内で管理されるため、機密性の高い情報や個人情報を取り扱う業務でも安心して利用できる点もメリットです。

セルフホスト版は、コストを抑えたい企業や、セキュリティを重視するプロジェクトに特に適しているでしょう。

クラウド版

自社でのサーバー運用が難しい場合には、n8nが提供するクラウド版を利用する方法があります。クラウド版には、Starter、Pro、Enterpriseという3つの料金プランが用意されています。

個人や小規模チーム向けのStarterプランは、月額24ユーロ(年間契約で月20ユーロ)で利用できます。また、月間の実行回数は2,500回まで、同時に5つのワークフローが実行可能です。

Proプランは月額60ユーロ(年間契約で50ユーロ)です。そして、月間の実行回数が10,000回まで増え、15のワークフローを同時に実行できます。さらに、管理者機能やワークフローの実行履歴を確認できる機能も利用できます。

大企業向けのEnterpriseプランでは実行回数が無制限となり、200以上のワークフローを同時に実行できます。また、SSO連携や専用サポートも提供されます。一方で、料金は個別見積りとなるため、別途問い合わせが必要です。

なお、有料プランは14日間の無料トライアル期間があります。Pro・Enterpriseの検討をしている方は、まずトライアルから始めてみましょう。

n8nの利用手順

n8nでワークフローを作成する際は下記のような手順で作成します。

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

- n8nにログインし、ワークフローを新規作成する

- トリガーノードを設定する

- 処理ノードを追加・接続する

- ワークフローを保存し、実行・本番化する

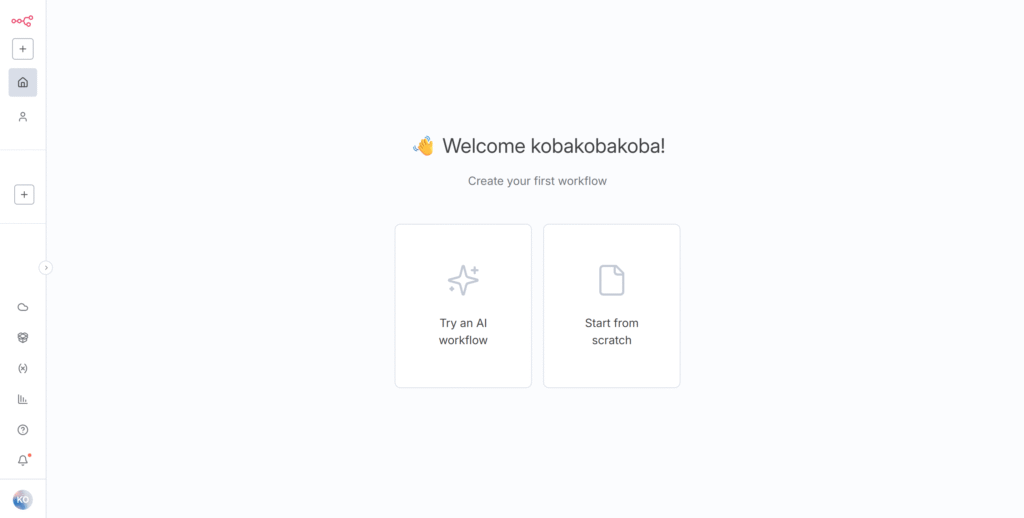

n8nにログインし、ワークフローを新規作成する

まずログインして新しいワークフローを作成することから始めます。 画面の指示に従ってログインし、「Start from scratch」ボタンをクリックしてください。

その後、新しいワークフローの編集画面が表示され、自動化の構築をスタートできます。

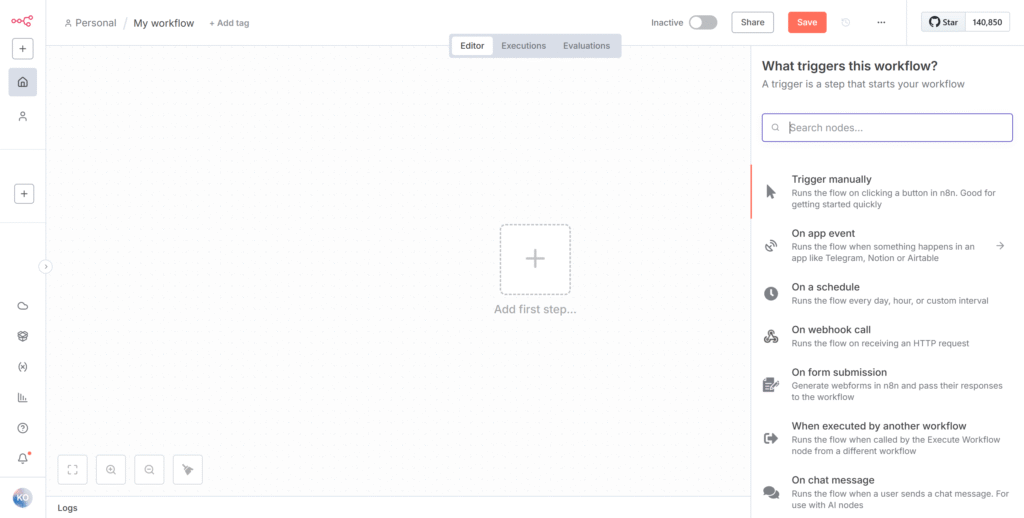

トリガーノードを設定する

続いてトリガーノードの設定です。トリガーノードは、自動化の仕組みを動かす、まさに「きっかけ(トリガー)」のノードです。例えば、「特定のメールを受信する」「特定の時間に起動する」といったワークフローの最初に行われる事象を設定します。

画面中央にある「+」をクリックし、使いたいトリガーノードを選択してください。

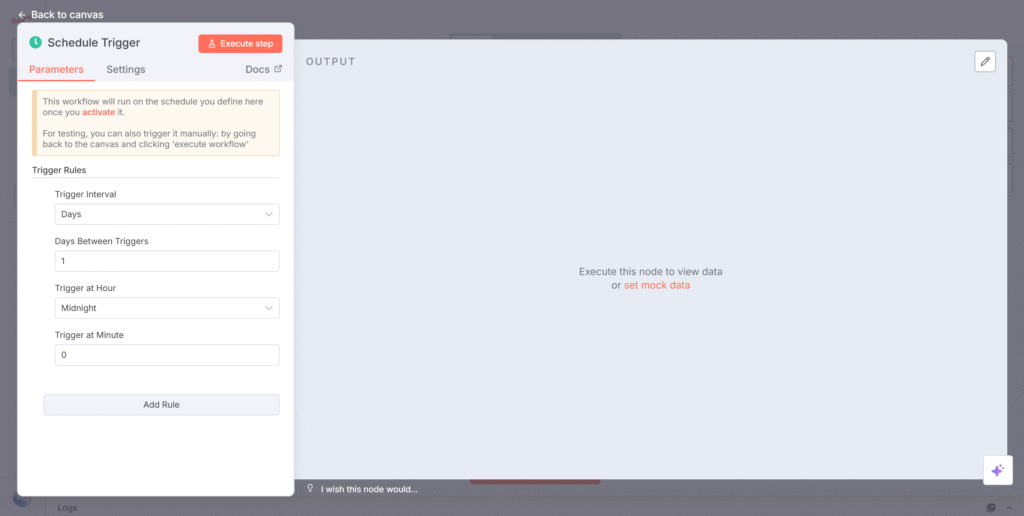

次に、ワークフローの詳細な開始条件を入力します。

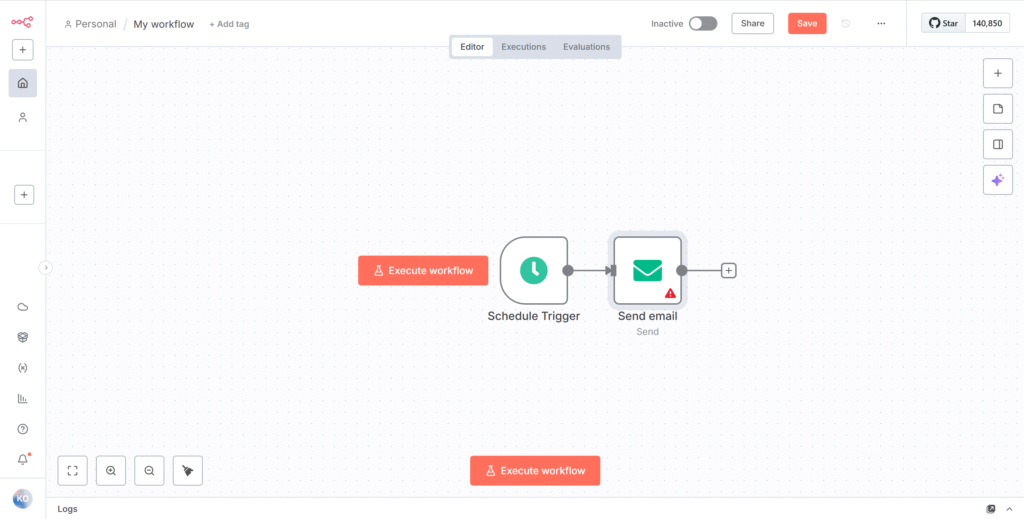

処理ノードを追加・接続する

トリガーノードを設定したら、次に処理ノードを追加します。これはトリガーの後に実行したい具体的なアクションを定義するものです。トリガーノードの横の「+」をクリックし、追加したいアクションを選択します。その後、トリガーノードと同じように詳細条件を入力すれば、画像のようにトリガーノードと接続された処理ノードが表示されます。

画面上でノードをドラッグ&ドロップし、線でつなぐだけで、簡単に処理の流れを構築できます。より多くのノードを接続すれば、より複雑なワークフローも実現可能です。

ワークフローを保存し、実行・本番化する

すべてのノードを設定したら、ワークフローを保存してください。保存しただけでは実行されないため、画面右上の「Inactive」ボタンをONにし、ワークフローを本番稼働の状態にしましょう。

また、本番稼働前に「テスト実行」機能を使って動作を確認すると良いでしょう。この動作確認により、予期せぬエラーを防ぎ、スムーズな運用を開始できます。

n8n利用において必要なプログラミングの知識

n8nはノーコードで業務自動化を実現するツールとして知られていますが、プログラミングの知識は全く必要ないのでしょうか。より高度に使いこなすためには、最低限の知識が必要な場面があります。

ここでは、n8nを利用する上で理解しておくと役立つ、下記の3つの重要な用語について解説します。

- ノード

- トリガー

- アクション

ノード

ノードとは個々の処理単位です。ワークフローを構成するブロックのようなもので、後述するトリガーやアクションなどの機能を持ちます。n8nのワークフローは、これらのノードを組み合わせることで作成されます。

一例として、メールの自動返信ワークフローは「メールの受信を感知する機能」や「返信文を生成する機能」など、複数のノードが組み合わさっているワークフローです。

トリガー

ワークフローを開始させるための、「きっかけ」となる特定のイベントをトリガーと呼びます。プログラミングでいう、特定の条件が満たされたときに実行される関数や、イベントリスナーのような役割を果たします。

例えば、「新しいメールを受信した時」や「フォームへの回答が送信された時」など、ワークフローの最初のイベントをトリガーに設定しましょう。

アクション

トリガーによってワークフローが開始された後、行われる一連の操作をアクションと呼びます。プログラミングでいう、特定の関数が呼び出された後に実行される処理ブロックに相当します。

「メールが受信されたら、Slackに通知を送る」というワークフローの場合、「メールが受信された」がトリガーです。また、「Slackに通知を送る」ことがアクションです。n8nでは、複数のアクションを連続して設定できるため、複雑な業務プロセスも自動化できます。

n8nを利用するメリット3選

n8nは、業務効率化を進める上で、多くのメリットをもたらします。具体的にどのような利点が得られるのでしょうか。ここでは、n8nを導入する3つのメリットをご紹介します。

- 実現可能なことが多岐にわたる

- 対応サービスが広い

- ノーコードでの自動化が可能になる

実現可能なことが多岐にわたる

複数のサービスやツールを自由に組み合わせられ、実現できる自動化の範囲が非常に広い点はn8nを利用するメリットの1つです。

例えば、次のようなことが自動化できます。

- Googleドライブ上のファイルが更新された際に、LINEに通知を送信する

- 顧客からのメールに記載された売上情報を抽出し、Googleスプレッドシートへ自動で転記する

- 会議の参加者全員のGoogleカレンダーに、予定を自動で登録する

シンプルな通知機能から、データの抽出・転記、カレンダー管理まで、多岐にわたるタスクを自動化できます。

対応サービスが幅広い

連携できるウェブサービスの数が非常に多い点も、n8nの強みです。無料で利用できるオープンソース版でありながら、1,000以上のウェブサービスに対応しており、さまざまな業務や作業に活用できます。

多くのサービスに対応しているため、すでに使っているツールをそのまま活用して、スムーズに自動化を始められるでしょう。

ノーコードでの自動化が可能になる

プログラミングの知識がなくても、業務自動化を実現できる点も見逃せない魅力です。コーディングをほとんど行わず、直感的に操作可能なUI上でワークフローを構築できます。

これまで手作業で行っていたルーティン業務を、ウェブサービスやツールを連携させる自動化の仕組みに変えることができます。IT部門の担当者以外の、マーケターや営業といった非エンジニアの職種でも、自分の業務効率化のツールとして活用できるでしょう。

n8nの利用に関するデメリット3選

n8nには業務を効率化する多くのメリットがあります。一方で、いくつか注意すべきデメリットも存在します。導入後に後悔しないためにも、デメリットを事前に理解しておくことが大切です。

ここでは、n8nを導入する際に考慮すべき3つのデメリットについて解説します。

- 専門知識が必要になる

- ワークフローの習得に時間を要する

- 日本語の対応が追いついていない

専門知識が必要になる

もし、セルフホスト版を利用する場合、サーバーの構築や運用に関する専門知識が求められます。 DockerやNode.jsの基本的な使い方、SSL証明書の設定方法、サーバーのセキュリティ対策などのスキルが必要です。

導入後も、安定した運用には保守管理の負担がかかります。そのため、商用環境での利用を考える際は、専門的な知識を持った人材が要求されます。

クラウド版であれば、サーバーの管理は不要です。しかし、高度なカスタマイズをしたい場合や、自社環境でデータを完結させたい場合には、技術的なスキルが不可欠です。

ワークフローの習得に時間を要する

ノーコードで利用できることがn8nの魅力であるものの、ワークフローの構築には慣れが必要です。シンプルなUIで直感的に操作できますが、出来ることが多い分、初心者には複雑に感じられる場合があります。

特に、以下のような高度な機能を使う際には、ツールの使い方を習得する時間が必要です。

- 条件分岐:特定の条件に応じて処理を分ける設定

- ループ:同じ処理を繰り返し実行する設定

- Webhook連携:外部サービスからのデータ受信設定

できることの多さや柔軟性は、裏を返せば、複雑な自動化を組む際の学習コストにもなり得ます。簡単なワークフローであれば勉強をせずともすぐに作成できます。しかし、業務の効率を最大限にするには、時間をかけて使い方をマスターする必要があるでしょう。

日本語の対応が追いついていない

n8nは、海外で開発されたオープンソースツールであるため、日本語での情報がまだ少ないという点がデメリットです。

日本語の情報不足は、特に初心者の学習ハードルになり得ます。日本語の情報だけで完結させたい場合や、英語での情報収集に抵抗がある場合には、注意が必要でしょう。

n8nの商用利用に関する事例

導入を検討している企業の担当者の方にとって、商用利用が可能かどうかは重要なポイントでしょう。n8nはオープンソースツールとして、どのようなビジネスシーンで活用できるのでしょうか。

ここでは、n8nを商用で利用できるケースについて、具体的な事例を交えながら解説します。

商用利用可能なケース

ビジネス目的での利用は一部可能です。特に、業務プロセスの効率化や自動化を進めるためのツールとして、多くの企業で活用されています。

以下に、n8nが商用利用される代表的な5つの活用パターンを表にまとめました。

| 活用パターン | 具体的な利用例 |

| マーケティング | ウェブサイトのデータ収集、リード情報の一元管理など |

| 営業 | 顧客情報の自動更新、問い合わせ対応の効率化など |

| 開発 | API連携のテスト、データ移行、バグ発生時の通知など |

| データ分析 | 複数プラットフォームからのデータ集約、レポートの自動生成など |

| 人事・総務 | 新入社員のオンボーディング、備品管理の自動化など |

商用利用できないケース

n8nのライセンス規約には、商用利用が禁止される特定のケースがあります。特に、n8n自体を顧客にサービスとして提供する場合、ライセンス違反になる可能性があるため、注意してください。

以下に、避けるべき商用利用NGの3つのケースを表にまとめます。

| NGケース | 具体的な活用例 |

| SaaS/PaaSとしての再販 | n8nを改変し、新たなiPaaSとして顧客に提供すること |

| 受託開発の一部 | n8nの機能を外部の顧客向けシステムに組み込んで提供すること |

| ホスティングサービスの提供 | 顧客がn8nを利用するためのホスティング環境を販売すること |

まとめ

n8nは、多様なウェブサービスやツールと連携し、日々の業務をノーコードで自動化できる強力なツールです。

セルフホスト版は無料で利用でき、高いセキュリティを保ちながら大規模なプロジェクトにも対応できます。一方で、高度なワークフローの習得には時間がかかり、日本語の情報が少ないというデメリットも存在します。

しかし、多岐にわたる業務の効率化やコスト削減を実現できるため、業務自動化を検討中の方にとって、非常に有用な選択肢となるでしょう。

ぜひ1度お試しいただき、日常の退屈なルーティンワークを自動化する感動を味わってください。