山本 大輔さん(やまもと だいすけ)/38歳。メーカーで生産管理・現場改善を担当。キャリアの停滞感を打破するためバイテックで学習。社内向けのAI導入提案(要約・レポート自動化、品質不良の一次分類補助など)を成功させ、副業経由で独立。現在は中小企業の製造・BtoB企業を中心にAI導入コンサルティング&研修を提供。

・AIの可能性は感じつつも、知識は断片的で「人に教えられるレベル」ではなかった

・「キャリアアップの方法が見えず、今後の選択肢が限られている気がしていた

・社内でAI導入を提案 → 成果を出し、社内の“AI人材”として一目置かれる存在に

・社内でのPoC経験をもとに副業で「AI講師」をスタートしそこからフリーランスのAIコンサルとして独立

・中小企業やフリーランスのAI導入を支援し、独立して月収7桁を達成

停滞からの脱却――課題認識と原点

Q. まずご経歴と、学習前に感じていた課題を教えてください。

新卒からメーカー一筋で、工程改善や在庫最適化に携わってきました。ただ、昇進も評価も“横ばい”で、40代を前に危機感が強くなってきたと言う状況でした。

実際に、生成AIについては個人的にキャッチアップを続けており、社内でも「ここで活用できれば大きく効率化できそうだ」と感じる領域が多くありました。

現場にはデータが蓄積されているのに十分に活用しきれていない――そんな課題をAIで解決できないか、と考えるようになっていったんです。

まずは、自分主導で社内の業務改善を実現できれば、新しいキャリアの可能性も広がるんじゃないかな。

そうぼんやり思っていたのが、受講前の自分の状態でした。

ー だいぶ自主的にAIを使っていたんですね

いや、そうでもなくて(笑)。

実際、社内ではまだレギュレーションなどが全く整備されていなかったので、「業務内ではなんとなく使っちゃダメ」ということだけが決まっていました。

そのため当時は、SNSを見たり、YouTubeをチェックしたりするくらいしかできなかったですね。

バイテックを選んだ決め手

Q. 数あるAIスクールの中で、なぜバイテックを選んだのでしょうか?

「現場の課題を伴走で一緒に課題解決する」というサポート体制に惹かれました。

業務活用と副業という入り口がありましたが、業務の方であればツールの使い方だけでなく、「ヒアリング→要件定義→プロトタイプ→評価→展開」までを課題で実践できるというのが自分には合っているなというところで、もうその日に決済して次の日から学習をスタートしました。

講師陣のレベルも高く、カリキュラムにない情報もたくさん教えていただきAIリテラシーめちゃくちゃ上がりました。

ー ちなみにツールは何をメインに学習したんですか?

僕の場合は社内ツールがOfficeを使っていたので、Copilotをメインに学習していきました。

実際にChatGPTは使ったことがありましたが、CopilotはCopilotで特徴や強みがあることも含めて理解できたのでとても良かったです。

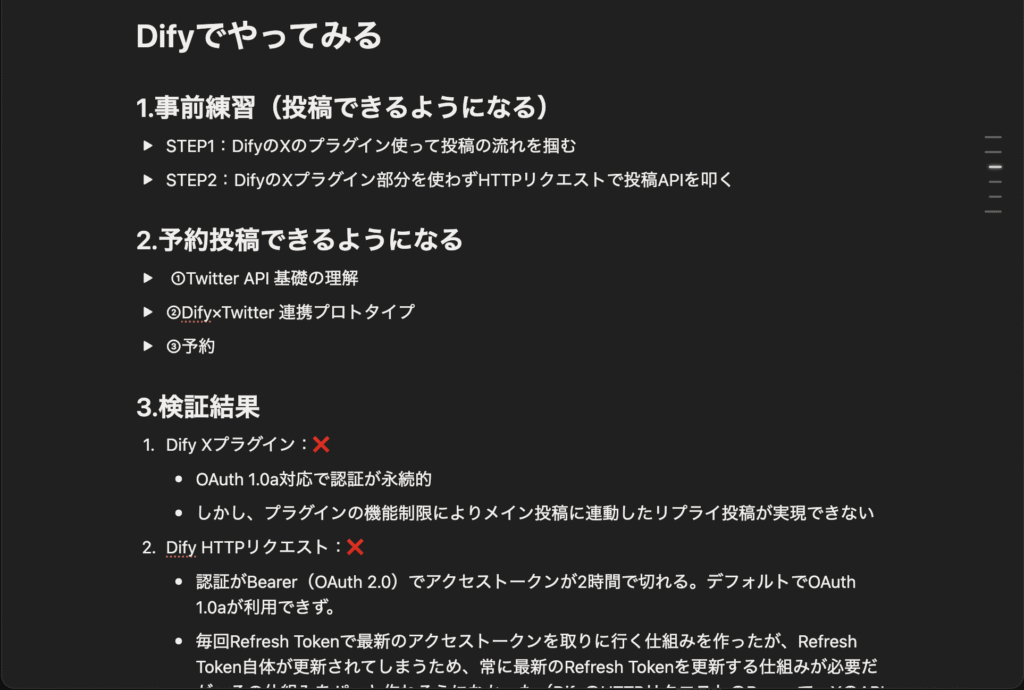

また、Difyもある程度使えるようになりたかったので、DIfyも学習しました。

会社ごとに使えるツールが異なるので、それぞれに合わせた使い方や活用方法があるという発見もありました。

その経験から、今後自分がレクチャーする立場になった場合に、どのように教えるのが良いかを考えるようにもなりました。

改めて、「使えるようになること」と「活用できるようになること」はまったく別物だと実感しました。

忙しくてもやり切れたマンツーマンサポート

Q. 学習はどのように進めましたか?工夫したことなどあれば教えてください

平日は出社前と帰宅後に各90分、休日は4〜5時間を確保して学習を進めました。

最初の2週間でAIの基礎・プロンプト設計とツールの理解を集中強化し、3ヶ月目から実際の社内業務を題材に“ミニPoC”を課題として進めたいただけたのでこの時間でめちゃくちゃ実践力がついたと思います。

詰まったら15分だけ調査、解けなければ質問――「チャットサポート→ 1on1面談」の順でサポートや講師は使ってくださいというアドバイスを受けのそれを実施しました。

ただ、自分の目標も高かったこともあり、「普通の受講生でしたらここまやりませんが、AIコンサルで独立という前提もあるので厳しくさせていただきます。」ということを仰っていただき、めちゃくちゃ本気でやってくれるんだとびっくりしました(笑)

学習で得た“課題解決の型”――業務設計が成果を決める

Q. 印象に残っている学習課題はありますか?

議事録の自動要約+スライド生成ですね。

アウトプットの精度上げるためのプロンプト設計と、“誰が・いつまでに・何を”の抽出テンプレを固めたことで、社内展開時の説明がスムーズになりました。ツールの使い方云々ではなく業務設計を先に固める大切さを実感しました。

また、スライド制作に関しても現状AIスライドってポン出しで外部の提案資料で使えるとかって全くないんですよ。「SNSでめちゃくちゃ凄いのが出た!」って騒がれますけど、実際の現場ではそのまま使えることはないので、意外とがっかりだったんですが、使い方でバリューを出せると言われ目から鱗でした。

実際に、議事録をテキストではなくスライド形式で共有することで、コミュニケーションコストが格段に下がり、相手にもとても感動されるんですよね(笑)。

「こんな使い方があったのか」と自分でも驚きましたし、質そのものよりも“これまでできなかったスピードで何かを形にできる”という点が、AIを活用するうえで非常に重要なポイントだと感じました。

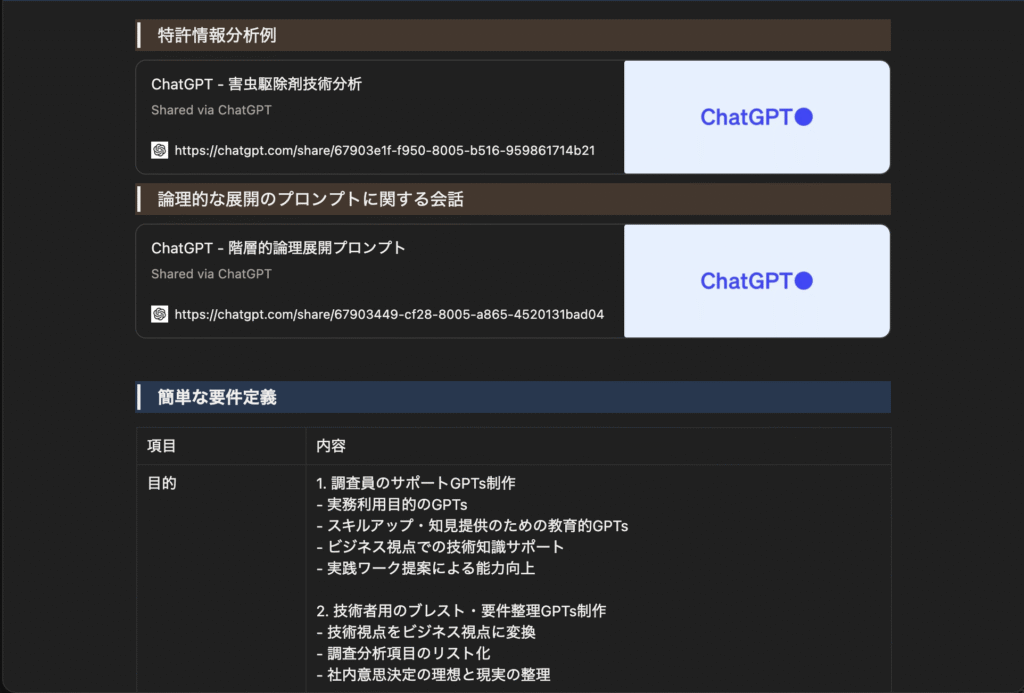

▲ 課題の画像

ー なるほど、それはとてもいい気づきでしたね

はい。結構AI活用ってネットの情報と現場の乖離がすごいので、実際に業務に活用する機会や経験を作らないと、本当の意味で業務活用にAIを使うことは難しいなと思います。

簡単なメール作るとか、要約とかならできますけど、それは誰でもできるようになってるので価値がなくなっているなと思います。

これからは本当の意味でAIを活用できる人材が求められる時代になっていくので、なんとなくAIツールを使っている人は置いてかれるんじゃないかなと思いますね。

最初の成果の出し方――3つの小さなPoC

Q. 部署内でのAI導入の提案はどのように通したんですか?

めちゃくちゃ大変でした(笑)

提案に関しても講師の方と一緒に作らせていただき、やり切流ことができました。

具体的には、いきなり大規模な業務改善は狙わずに、自分の身の回りの業務改善を実施しビフォーアフターでの変化を定量的に測り、AIで資料をまとめ、「90日で本運用可否を判断」という期限付きで承認を取りました。

実施課題3つ

- 週次レポートの自動生成(担当者の1.5h/週を削減)

- 品質不良コメントの一次分類補助(原因候補を3つ提示)

- 会議議事録の要約&タスク配信(アクション抜け漏れ防止)

この最初の成功体験で社内の空気が変わり、社内でのAI人材としてのポジションを確立できたのかなと思います。

副業から独立へ――独自のキャリアを構築

Q. 副業をスタートしてから独立するまでを教えてください

最初はAI講師のような誰かにAIをレクチャーする副業から始めました。

実際にバイテックさんでもアシスタント講師として活動させていただきました。(笑)

その中で課題を吸い上げるスキルとそこに対してどういったAIを使えば良いかや、組み合わせれば良いかなどをアドバイスする場数を増やしていきました。

合わせて、本業の方では継続してAIを使った業務改善は続け実績作りをしていきました。

ー なるほど、その選択肢があったんですね

そうなんですよね。

僕も自分が講師側になるという視点はなかったので、AIコンサルを目指したい方にはおすすめのキャリアパスですね(笑)

ー 実際にフリーランスのAIコンサルとして独立するまでを教えてください

講師の副業を継続していきながら、社内での業務改善実績が10超えたあたりで、同業の知人経由で小規模な副業案件を受け、夜と週末に対応して案件に取り組み始めたのが一番最初だったかなと思います。

並行して、取り組みを簡単な事例集に整理し、依頼前に「どこから始めるか」「何をどの順で自動化するか」をイメージしてもらえるよう提案書の型なども作成してちゃんと成果を上がれる仕組み作りに時間を使うようになりました。

ー 完全に独立したのはどのタイミングだったんですか?

完全に独立しようと思ったタイミングは、継続案件の見込みが立ち、数か月先までのスケジュールと生活資金の目処がついた時ですかね。

実際にフリーランスになると決めてからは生活レベルが落としてでもやっていこうと決めてはいたので、20~30万くらいの収入ができたら独立しようとは思っていました。

ー 実際に収入に関してはどうでしたか?

意外と紹介で案件が取れていたので、右肩上がりで収入が上がっていきいました(笑)

伸びている市場にいることの大切さを感じたのと、目の前のお客さんに120%でやっていれば大丈夫だと感じれました。

そこから収入も7桁に乗せることができたので、チーム・組織化も徐々に考えていこうと思っています。

実践課題から得られた自分のサービスとしての強み

Q. 今はどんな感じのサービスを提供しているんですか?

製造業やBtoB企業の現場に合わせて、短期間で効果が出やすい領域から小さく始めるAI導入支援を中心に提供しています。

具体的には、要約・レポート自動化、品質不良の一次分類補助、問い合わせ対応の半自動化など、日々の繰り返し業務を入口に据えています。

ー 強みも教えてください

強みは、実践課題で磨いた現場解像度と再現性です。

要約・集計・分類のような共通タスクを自分でテンプレ化しているので、同じ業種の方であれば初期の立ち上がりが早く、運用までスムーズに移行できます。

また、情報の取り扱いや現場での運用モニタリングをセットで提供するため、実際に現場に入れてみたけど全く機能せずにお金の無駄になってということをできる限りなくせる設計になっています。

ー 確かに、同じ業種業態の方であれば安心ですね

そうなんです。

結構AIの使い方などの次は専門的な知識や解像度がないと結局課題解決ってできないなと思うので、もしこれからAIコンサルを目指される方は最初は今いる領域特化でやった方がいいですね。

担当講師から習得した案件獲得のカギ

Q. 案件獲得で効果があった施策とかはありますか?

講師から学んで実践して効果が高かったのは、「いきなり提案せずに“まずは自分ごとにしてもらう”」を意識したことです。

最初の接点でミニPocを置き、成果を数字か作業時間で可視化してから本提案に進む――この流れにしてから、受注率が一気に上がりました。

講師の方から口酸っぱく言われていたのが、「AIの活用法を具体てイメージできていない会社がほとんどなので、実際に自分ごとにしてもらう事を第一優先した方がいい」という事でした。

要するに、小さく始めて短期で“効果の手触り”を作る→拡張の絵を見せる→紹介と再提案で面を広げる。

ー なるほど、実演などを通して具体的なイメージを掴んでもらうって事ですね

そうなんです。これ本当に大事だなと思いました。

実際、なんでもできるAIだからこそ「何ができるのか分からない」という課題にもつながります。

そのため、できる限りクライアントの課題に近いPoCをお見せできるのが理想です。

もしそれが難しい場合でも、事前に会社情報や業界動向をリサーチして、仮説ベースで検証しておくのも非常に効果がありました。

これから挑戦する人へのメッセージ

Q. これからAIを学ぼうと思っている人に伝えたいことはありますか?

僕としては業務で活用するや、AIコンサルを目指したいのであれば下記3つが大きなポイントかなと思います。

3つのポイント

- まずは身の回りの業務から小さくチャレンジしていく

- ツールの使い方じゃやなく、実践に時間を使う

- 業務改善の前後の時間を測る癖をつける

業務改善に関しては、AIの使い方よりも設計とか前段階の方が大事なので、その点がギャップだったので、まずはそういう部分もしっかり体験して欲しいなと思います。

後は怖がらず、まず自分の身の回りからでいいので、前後の工数削減の時間もしっかり測って実践してみてください。

Q, バイテック受講を検討中の方へメッセージ

巷でよく目にする無料セミナーとか学習教材だけで学ぶとかでちゃんとAIが使えるようになることは基本的にないです。というのも、ツール習得だけでは何も課題解決や活用はできないからです。

結局実践の数にはなると思うので、マンツーマンで実践をより多くできるバイテックはめちゃくちゃおすすめです。

「自分の職場で1つ成果を出す」ことを最初のゴールにすると、独立や副業にも自然につながります。

もちろん、AIを活用できるようになればキャリアアップにもつながりますし、社内での評価も確実に上がります。

今後は間違いなくAI活用が必須の時代になると思うので、なるべく早く学び始めることをおすすめします。

AIの業務や副業での活用について相談できる無料個別カウンセリング

無料カウンセリングのおすすめポイント

- あなたに合ったAIの活用方法が知れる

- 未経験からAI副業で収益化する方法がわかる

- 未経験からAIを活用した業務効率の方法がわかる

業務や副業でAIを実践的に活用できる”AI活用のプロ”を、バイテックで目指しませんか?

バイテックは未経験から体系的に学べるオンラインAIスクールです。500本以上のレッスンを好きな時間・場所で学習でき、認定講師によるマンツーマンサポートもご用意。

学習計画の作成から実務を想定した課題の添削まで、着実なスキル定着を支援します。カリキュラムは毎月アップデートされるので、変化の速い生成AI領域でも最新内容をキャッチアップできます。

まずは無料個別カウンセリングへ。プロのコンサルタントが目標や現在地をうかがい、最短ルートの学習プランをご提案します。未経験からのご相談が多数ですので、安心してご利用ください。

また、受講しやすいよう各種割引・特典もご用意しています。適用条件や最新のキャンペーンは無料個別相談でご案内します。

お時間の無い方は、カウンセリング開始時にお伝えいただければ短縮することも可能です。

日時変更も柔軟に可能です。枠が埋まる前に、お気軽にご予約ください。