生成AIを効率的に活用するには、アプリ開発の簡略化と外部ツールとの柔軟な接続が欠かせません。近年注目されているのがDifyとMCPです。Difyはノーコードで生成AIアプリを構築できる環境を整え、専門知識を持たない利用者でも先端AIを導入できます。

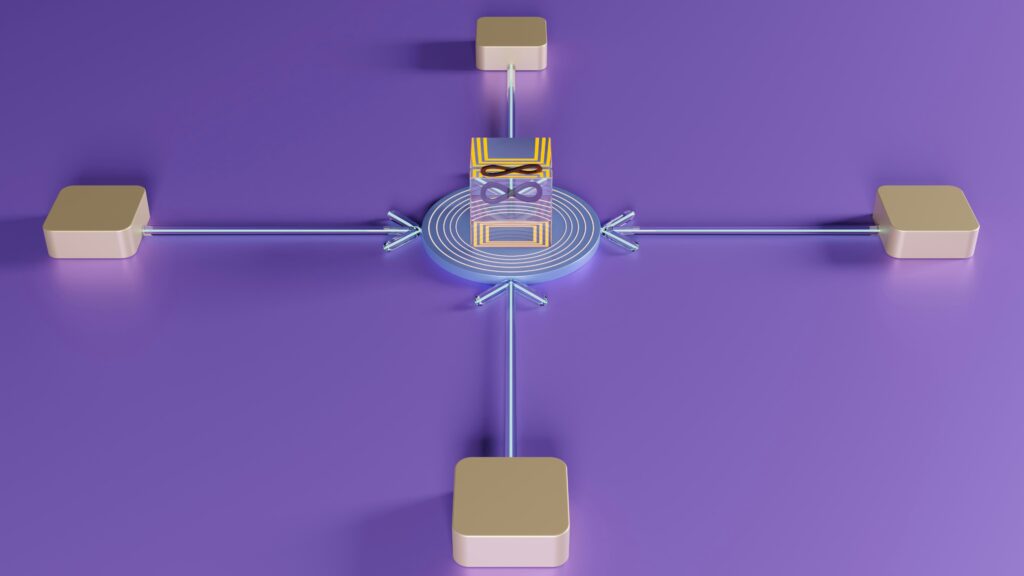

一方、MCPは「AIのUSB-C」と呼ばれる標準プロトコルを提供し、複数サービスを統一的に接続する仕組み化が可能です。

本記事では、両者の特徴と、DifyにおけるMCP活用の流れや代表的なプラグイン、さらにReActフレームワークとの統合方法までを具体的に解説します。

Dify・MCPとは

生成AIをより身近に活用するためには、開発を効率化できる仕組みが欠かせません。今注目されているのがDifyとMCPです。

両者は役割が異なりますが、どちらもAI導入のハードルを下げる存在です。Difyは、生成AIアプリの開発をノーコードで可能にし、MCPは多様なシステムを標準化された方法で接続できる仕組みを提供します。

専門知識がなくても活用できる点が共通の魅力です。両者の特徴を順に解説しましょう。

Difyの基本情報

生成AIを簡単に扱えるように設計されたプラットフォームがDifyです。名前は「ディフィ」と読みます。

従来、テキストや画像を自動で作成する仕組みを開発するには、高度なスキルを持つエンジニアが必要でした。しかし、Difyを用いれば、ノーコードで誰でもAIアプリを組み立てられるようになります。

Difyの核となる仕組みには、RAG(Retrieval-Augmented Generation)という技術があり、検索と生成を組み合わせて高度な回答を返せる点が特徴です。さらに、LLMを利用したエージェントや複雑なワークフローも直感的に構築できるため、個人から企業まで幅広く導入が進んでいます。

- ノーコードでアプリ構築

- RAGエンジンによる情報検索と生成の組み合わせ

- 複雑なワークフローの効率的な管理

上記のようにDifyは、生成AIを利用するための入り口を広く開き、技術者でなくても先端AIを使える環境を整えています。

MCPの基本情報

AIの利便性を高めるには外部サービスとの連携が欠かせません。連携を効率化する役割を担うのがModel Context Protocol(MCP)です。MCPは「AI用のUSB-C」と表現され、標準化された接続方法を提供します。

従来は、複数のAPIを個別に実装しなければならず、開発者の負担が大きい課題がありました。MCPを導入すれば、一度クライアントを用意するだけで対応するサービス全体と連携できます。

たとえば、カレンダーや株価情報など10種類のデータを利用する場合、個別のコードを書く手間を省き、統一プロトコルを通じて接続可能になります。USB-C一本で、複数の端末を充電できる便利さに例えられる理由がここにあるといえるでしょう。

<MCP導入のメリット>

| 従来方式 | MCP導入後 |

| サービスごとにAPIコードを記述 | クライアント実装は1回でOK |

| 連携数が増えると工数が急増 | サービス追加が容易 |

| 開発者の負担が大きい | 開発効率が大幅向上 |

MCPは多様なシステム連携を効率化し、開発者の負担を劇的に減らす技術として広がっています。

Difyに搭載されたMCP関連機能

Dify v1.6.0では「Built-in Two-Way MCP Support」が導入され、MCPが標準機能として組み込まれました。MCPが組み込まれたため、従来よりも外部ツールとの接続が容易かつ安定的に行えるようになり、AIエージェントやワークフローを幅広いサービスと柔軟に連携が可能になりました。

ZapierやGmailなどの外部操作から、Dify自身を他サービスに公開する仕組みまで、より開かれたプラットフォームとして活用可能になっています。

<双方向の連携イメージ表>

| 利用シーン | 説明 | 具体例 |

| Difyから外部ツールを呼び出す | Difyで作成したAIが、MCP対応の外部ツールの機能を操作できる | 問い合わせ内容に応じて、自動でGmailを送信したりGoogleカレンダーに予定を登録する |

| 外部からDifyを呼び出す | DifyのAIアプリをMCP対応ツールとして外部公開できる | 他AIサービス(例: Claude)がDifyで作成したAI機能を利用 |

DifyとMCPを連携する際のプラグイン

DifyとMCPを連携する際に重要となるのが、主要プラグインの活用です。代表的な「MCP SSE」は、HTTPとSSEを通じて複数のMCPサーバーと通信し、エージェントが外部ツールを自動検出して利用できる環境を整えます。

また「MCP Agent Strategy」は、Workflow AgentノードにMCP機能を統合し、エージェントが自律的に最適な外部ツールを選び出す仕組みを提供します。自動的に外部ツールが選び出されるため、ユーザー操作を待たずに業務の自動化が可能です。

さらに、利用時にはセキュリティ確保のため、内部ネットワークでの利用や認証・エラーハンドリングの徹底が推奨されます。

| プラグイン名 | 主な役割 | 特徴 |

| MCP SSE | 複数のMCPサーバーと通信 | HTTP/SSEを利用し、外部ツールを自動検出・呼び出し等 |

| MCP Agent Strategy | Workflow AgentノードにMCP統合 | エージェントが自律的に最適な外部ツールを選択・実行する |

DifyとMCPの連携方法

DifyとMCPを連携するには、プラグインの導入からエンドポイント設定まで、いくつかのステップを順番に進める必要があります。以下の流れを押さえておくことで、外部ツールと安定して接続できる環境を整えられるでしょう。

| 手順 | 内容 | 補足説明 |

| 1.プラグインのインストール | Dify Marketplaceから mcp-serverプラグイン をダウンロードして導入 | 環境にMCP連携機能を追加 |

| 2.Difyアプリの選択 | 例:「Deep Research」アプリを指定 | Tavilyプラグインを用いて詳細調査レポートを生成 |

| 3.MCPサーバー設定 | 設定画面で以下を入力・Endpoint Name・App・App Type(Chat / Workflow)・App Input Schema | 外部システムが入力方式を理解できるようにJSONで定義 |

| 4.エンドポイントURL取得 | 設定保存後、自動でURLが生成(HTTPとSSE対応) | 他サービスと接続するための識別子 |

| 5.MCPクライアント登録 | 生成URLをMCP対応ツールに追加 | 例:Cursor IDEにJSON形式で登録 |

上記の手順を踏むことで、Difyで作成したアプリをMCPサーバーとして公開し、外部クライアントから利用可能になります。特に「App Input Schema」の設定は、外部とのやりとりを正しく行うための重要なポイントです。

DifyとZapier MCPの連携方法

DifyとZapier MCPを連携させることで、外部サービスとの自動化処理を構築できます。理由は、MCPエンドポイントをZapierに登録し、特定アプリのアクションを追加するだけで即時に連動できるためです。

手順を整理すると、以下のとおりです。

- Zapier MCP設定画面でリンクをコピー

- 「MCPアクションを編集」でアプリ追加

- Gmailなど対象アプリを認証設定

- ツールキット拡張を繰り返し実行

- JSON設定にURLと詳細パラメータを入力

各設定を適切に行うことで、Zapier上の多彩なアプリと連携が実現します。

DifyをMCPへ変換する流れ

DifyをMCPサーバーへ変換することで、外部クライアントから標準化された方式で接続できる環境を整備できます。理由は、MCP Server Pluginを介してワークフローやチャットアプリを公開すれば、統一されたMCPプロトコルを通じて安全に利用できるからです。

具体的な流れを整理すると次のようになります。

- Difyでアプリを構築

- エンドポイントを設定

- MCP Server Pluginでサーバーモードへ変換

- 入力スキーマに「query」を必須として定義

- ハンドシェイクやエラーハンドリングを設定

- プライベートネットワーク内で利用

各ステップを丁寧に実施することで、安定した処理基盤を維持しつつ、業務システム全体の信頼性を高められるでしょう。

DifyはReActエージェントフレームワークとも統合できる

Dify MCP Clientは、ReActエージェントフレームワークと組み合わせることで、自律的かつ動的なタスク処理を実現します。理由として、標準入出力を利用してMCPサーバーから送信されるコマンドを受け取り、状況に応じてツールやプロンプトに変換する仕組みを備えているためです。

利用者はソースコードをデプロイし、必要な設定を行ったうえで「python -m main」を実行すれば、接続状況を確認しながら操作を進められます。

主な機能を整理すると、以下のとおりです。

| 機能 | 説明 |

| MCPサーバーへの標準入出力通信 | コマンドやデータをリアルタイムで受け渡し |

| ツールやリソースの動的変換 | 実行内容に応じて必要なツールを切替可能 |

| プロンプトの変換 | 入力を解析し最適な指示へ変換 |

| 関数群のサポート | 複数のMCP操作に対応できる柔軟性 |

ReActフレームワークとの統合により、センサー情報の収集やユーザー入力に基づく即時処理が可能となり、業務シナリオに応じてタスクを自律的に実行できます。故に単純な自動化にとどまらず、柔軟な意思決定を伴う高度な業務効率化が実現します。

さらに、システム全体の生産性向上に直結する点も大きな利点です。

まとめ

Difyは、ノーコードでAIアプリを開発できる利便性を持ち、MCPは標準化された接続方式により外部サービスとの統合を容易にします。両者を組み合わせることで、エージェントやワークフローを多様な環境に展開でき、業務効率と自動化の幅を大きく広げられるでしょう。

特に、MCP SSEやMCP Agent Strategyといったプラグインを利用すれば、外部ツールとの双方向連携を安定的に実現できます。

さらに、ReActフレームワークとの統合によって自律的なタスク実行が可能となり、従来の手動操作では難しかった複雑な業務シナリオにも柔軟に対応できるようになります。

DifyとMCPを活用すれば、生成AIの可能性を一層引き出し、実務に直結する成果を着実に得られるでしょう。