n8nとGmailを連携させれば、日常的なメール処理を自動化し、業務効率を大幅に高められます。しかし、実際の運用ではAPI利用料金や認証エラー、レート制限などの課題に直面するケースも少なくありません。

安定的なワークフローを構築するためには、費用管理や認証トラブルへの対応だけでなく、ログ監視やアラートによる予防策も重要です。さらに、AI AssistantやChatGPTなどの生成AIを活用すれば、設計やトラブル解決の効率も高められます。

公式ドキュメントやコミュニティを参照することで、自己解決能力を磨き、実務に強い運用体制を整えることができます。

関連記事:n8nとは?利用手順やメリット・デメリット、活用事例を紹介

n8nとGmail連携の初期設定と認証手順3ステップ

n8nを使ってGmailと連携するためには、まずGoogle側の環境整備から始めましょう。最初にGoogle Cloud Consoleでプロジェクトを作成し、APIを有効化することで、利用準備が整います。

続いて、OAuth2クライアントIDの発行と認証情報の取得を行い、n8nでの接続設定に進みます。上記一連の流れを完了すると、自動メール送信や受信トリガーなどの安全な運用が可能です。

以下の3つのステップに従って進めることで、複雑に見える初期設定もスムーズに完了させられます。

Google Cloud ConsoleでプロジェクトとAPIを有効化

Gmailとn8nを連携する最初の作業は、Google Cloud Consoleで新規プロジェクトを立ち上げることです。作成後に、Gmail APIを検索し有効化することで、外部アプリケーションからの利用が許可されます。

上記設定を行わないと、n8nがGmail機能へアクセスできません。具体的には以下の手順を進めます。

- Google Cloud Consoleにログイン

- 新しいプロジェクトを作成

- APIライブラリからGmail APIを検索

- Gmail APIを有効化

準備を整えることで後続の認証設定が問題なく進み、連携の基盤の構築が可能です。

OAuth2クライアントIDを作成し認証情報を取得

APIを有効化したあとは、n8nがGoogleアカウントと安全に通信できるように認証情報を発行します。まず、認証情報メニューからOAuth2クライアントIDを作成し、同意画面を設定しましょう。

アプリケーションの種類をウェブアプリケーションに指定し、発行されたクライアントIDとシークレットを控えておきます。

主要な工程をまとめると次のとおり通りです。

- 認証情報メニューからOAuthクライアントIDを作成

- ユーザー同意画面を設定し、必要情報を登録

- アプリケーション種別を「ウェブアプリケーション」と指定

- 発行されたクライアントIDとシークレットを安全に保管

| 項目 | 説明 |

| クライアントID | n8nが利用する識別子 |

| クライアントシークレット | 接続の安全性を確保する鍵 |

上記を正しく取得し管理することで、認証の基盤が完成します。

n8nでGoogleアカウントと接続しアクセスを許可

最後の工程は、n8nに取得済みの認証情報を登録し、Googleアカウントと接続することです。n8nのクレデンシャル設定画面にクライアントIDとシークレットを入力し、n8nに表示されたリダイレクトURIをGoogle Cloud Consoleに追加します。

設定完了後に「Sign in with Google」を押すと、アカウントへのアクセス許可画面が表示されます。承認を終えると、n8nからGmailの送受信や自動化処理を実行できる環境が完成するでしょう。

- n8nに認証情報を入力

- リダイレクトURIをGoogle側に登録

- Googleアカウントでサインインしてアクセス承認

- Gmail連携が有効化

上記まで完了すれば、Gmailを軸にした自動メール処理の安定した動作が可能です。

Gmailノードでできること・主要な操作5選

n8nのGmailノードは、多様なメール処理を自動化する強力な機能を備えています。メール送信や返信、ラベル付与、下書き作成、添付ファイル抽出といった操作を組み合わせることで、業務効率を飛躍的に向上するでしょう。

さらに、AIとの連携を加えれば、単純なメール処理にとどまらず、要約や感情分析といった高度な分析も可能です。以下5つの主要機能を理解することで、日常業務の自動化に役立つ活用方法を段階的に習得できます。

メールの送受信や返信・転送

Gmailノードの中心的な役割は、日常的なメール処理を自動化する点にあるといえるでしょう。新規メール送信や、受信後の即時返信、条件を満たすメールを、特定アドレスへ転送するといった流れを柔軟に設定できます。

顧客からの問い合わせに対して、自動返信をしたり、部署ごとに転送先を分けたりすることで、担当者が一件ずつ対応する負担を大幅に軽減できる仕組みです。

さらに、リマインド通知やキャンペーンメールを指定時刻に自動送信するなど、タイミングを管理した業務にも応用可能です。手作業を削減しながら正確性を維持できるため、メール運用全体の効率と品質が向上します。

| 操作 | 説明 |

| Send | 新規メールを自動送信 |

| Reply | 受信メールに自動返信 |

| Forward | 条件に合致したメールを転送 |

上記をワークフローに組み込めば、日常的なメール作業が効率化され、より重要な業務に集中できる体制を整えられるでしょう。

メールのラベルを付けや既読・未読の管理

受信トレイの整理には、ラベル付与や既読・未読管理が欠かせません。Gmailノードでは、送信者や件名などの条件を用いて自動的に分類できます。

- 特定の送信元に「重要」ラベルを付与

- 類似キーワードを含む件名を既読化

- フィルタ条件に一致しないものを未読維持

| 機能 | 活用効果 |

| 自動ラベル | 受信トレイの整理 |

| 既読/未読制御 | 優先順位付けの明確化 |

上記の操作を行うことで見落としを防ぎ、効率的な情報管理を実現できるでしょう。

下書きメールの作成

Gmailノードでは、事前に設定した内容を自動的に下書きとして生成できます。複雑な文章や複数のパターンを準備する場合に有効で、定型文の作成だけでなく顧客対応や営業活動の効率化にも直結します。

AIで生成した文章を下書き保存しておけば、人が内容を確認するだけで送信できる状態に整えられるため、作業時間の短縮と品質の安定化を同時に実現が可能です。

| 項目 | メリット |

| 下書き作成 | 作業時間短縮 |

| 人間による確認 | 品質保証 |

準備作業を効率化しながら、確実なメール対応を行える環境が整います。

添付ファイルの取得

受信メールに含まれるファイルを、自動抽出できるのも大きな特徴です。契約書や請求書を手動で探してダウンロードする必要がなくなり、必要なデータを確実に取得できます。

取得したファイルは、そのままクラウドストレージに保存したり、内容を解析システムに引き渡したりと次の処理に直結させることが可能です。人手による仕分けや整理の負担を減らせるため、業務スピードを高めながらミス防止にもつながります。

| ファイル例 | 処理方法 |

| 契約書 | Googleドライブに保存 |

| 請求書 | 自動解析システムに転送 |

| レポート | 指定フォルダに格納 |

添付ファイル処理を自動化すれば、整理作業が不要になり、精度と効率の両立が可能です。

AIを活用した高度なメール処理

AIサービスと組み合わせれば、Gmailノードの機能はさらに拡張されます。受信した内容を自動で要約することで確認の手間を減らせるほか、文章の重要度を判定して対応の優先順位を決定できるでしょう。

さらに、返信文案を生成し下書きとして保存すれば、人が確認するだけで送信できる体制を整えられます。感情分析を組み合わせることで顧客満足度の把握にもつながり、メール対応全体の質を高めることが可能です。

| AI連携機能 | 活用効果 |

| 要約 | 情報整理の効率化 |

| 感情分析 | 顧客対応の最適化 |

| 自動文案生成 | 即時返信の準備 |

AIとの融合によって、より高度で柔軟なメール運用が可能になります。

n8n×Gmail連携の活用事例10選

n8nとGmailを組み合わせることで、日常的なメール対応からAIを駆使した高度な処理まで幅広い自動化が可能になります。単純作業を減らすだけでなく、情報整理の精度や対応スピードを高められる点が大きな強みです。

さらに、他のGoogleサービスや外部ツールとの連携を組み合わせれば業務全体の流れを効率化し、組織全体の生産性向上に直結します。以下では具体的な10種類の利用シーンを紹介し、それぞれの導入効果を詳しく解説します。

受信メールの自動返信や自動振り分け

問い合わせに即時返信を行い、送信元や件名に基づいて受信メールを自動的に振り分ければ、対応スピードと整理の両方の強化が可能です。テンプレートを活用すれば返信の品質を一定に保ちつつ、振り分け処理により重要情報をすぐに確認できる環境を整えられます。

日常的に発生する問い合わせ業務を効率化し、顧客満足度の向上にもつながります。

| 操作 | 効果 |

| 自動返信 | 顧客対応の迅速化 |

| 自動振り分け | 情報整理の効率化 |

添付ファイルの自動検出とドライブへの保存

受信メールに含まれる請求書や領収書を自動で検出し、Googleドライブのフォルダに保存すれば、文書管理の負担の大幅な削減が可能です。ファイル名を規則的に自動生成すれば、検索や再利用が容易になり、業務フロー全体の精度も高まります。

保存後に通知を送信すれば関係者全員が即座に情報を把握できるため、チーム全体での連携もスムーズになるでしょう。

- 添付ファイルを検出

- ドライブへ自動保存

- 保存通知を関係者へ送信

AIによるメール内容の自動要約と分類

AIと連携することで、長文メールの内容を短時間で把握できます。さらに、要約結果をもとにカテゴリを振り分ければ優先順位を自動的に決定でき、担当者は重要案件から処理を進められます。

大量のメールに埋もれがちな重要情報を効率的に取り出せるため、対応のスピードと正確性が大幅に向上するでしょう。

| 活用内容 | 効果 |

| 本文要約 | 確認作業の効率化 |

| 自動分類 | 優先度の明確化 |

AIが返信文案を生成し下書き保存

受信内容をAIが解析し、返信文案を自動で生成して下書きに保存する仕組みを導入すれば、担当者は確認と修正だけで送信準備を整えられます。複雑な文章や複数の候補文案を一度に生成できるため、対応スピードを上げつつ内容の一貫性も維持できます。

品質を落とさずに作業時間を削減できるため、業務効率化に直結する活用例です。

他のGoogleサービスと連携したデータ処理

Gmailを中心に、ドライブやスプレッドシート・ドキュメント・カレンダーと組み合わせると、情報を一元的に扱えます。例えば添付ファイルを自動保存し、その内容をスプレッドシートへ転記する流れを構築すれば、レポート作成までを自動化可能です。

イベント通知をカレンダーと同期させれば、リマインダー送信も容易になり、Googleエコシステム全体の活用範囲が広がるでしょう。

CRMや他のSaaSツールとの連携強化

受信した顧客情報を自動的にCRMへ登録すれば、営業担当が手作業で入力する必要がなくなり、リード管理のスピードと正確性を高められます。さらに、SlackやTeamsなどのチャットツールに通知を送信すれば、営業担当やサポート担当が同時に状況を把握でき、初動の遅れが防止できるでしょう。

新規問い合わせが入った瞬間に全員が共有できるため、組織全体で迅速に対応体制を整えられます。複数のSaaSと連携すれば、情報収集から管理、共有、対応までをシームレスに結びつけられるため、営業活動とカスタマーサポートの効率を大幅に改善できます。

| 部門 | 活用例 | 効果 |

| 営業 | 顧客情報をCRMに自動登録 | リード管理の迅速化・入力漏れ防止 |

| サポート | 問い合わせ情報をチャットで即時共有 | 初動対応のスピード向上・対応遅延の防止 |

| 全体 | 複数SaaSとのシームレス連携 | 部門間の情報断絶を解消・統合的な業務効率化 |

定期的なレポートやアラートの自動メール配信

定期的に収集したデータをレポート化して配信すれば、関係者全員が同じ情報の共有が可能です。障害や在庫不足など突発的な事象が発生した場合には、アラートを即座に送信し早期対応につなげられます。

報告作業や監視業務に費やす時間を削減できるため、意思決定までのスピードを確実に上げられる方法です。

AIを活用した顧客対応フローの自動化

AIで受信メールを分析し、担当者へ自動で振り分ける仕組みを導入すれば、初動の遅れを防ぎ、問い合わせ処理を安定させられます。FAQデータベースと連携して自動返信を生成することで、よくある質問に即時対応でき、担当者は複雑な案件に集中できます。

過去の対応履歴を参照してパーソナライズした応答を作成すれば、顧客満足度を高めながら業務負担を軽減できるでしょう。組織全体の対応品質を均一化できる点でも有効な活用方法です。

| 自動化対象 | 効果 |

| 問い合わせ振り分け | 初動遅れの防止 |

| FAQ連携返信 | 即時対応の実現 |

| 履歴参照応答 | 顧客満足度の向上 |

議事録やドキュメント作成の通知と共有

会議の議事録や、重要文書が更新された際に自動で通知を送信すれば、関係者全員に最新情報を確実に届けられます。プロジェクト開始時には専用フォルダを自動生成し、計画書テンプレートを共有する流れを整えれば初期準備の負担を削減できます。

文書更新をトリガーに共有を自動化すれば、情報漏れを防ぎつつチーム全体の業務スピードの向上が可能です。協働作業の質を高める仕組みとしても有効といえます。

| 自動化対象 | 効果 |

| 議事録更新通知 | 最新情報の確実な共有 |

| プロジェクト用フォルダ生成 | 準備作業の効率化 |

| 計画書テンプレート配布 | 業務開始の円滑化 |

特定の条件に基づくメールの自動削除やアーカイブ

不要なプロモーションメールや古い通知を条件指定で自動削除、またはアーカイブすれば、受信環境を常に整理された状態に保てます。AIを利用して、不適切な内容やスパムを自動判定すれば、さらに精度の高いフィルタリングが可能です。

業務に不要なメールを効率的に排除することで、重要情報の確認に集中でき、作業効率を維持できます。情報過多を防ぐための実践的な仕組みとして有用です。

| 自動化対象 | 効果 |

| プロモーション削除 | 受信トレイの整理 |

| 古い通知アーカイブ | 情報過多の防止 |

| AIによるスパム判定 | 精度の高いフィルタリング |

n8nでGmailワークフローを構築する手順とポイント6選

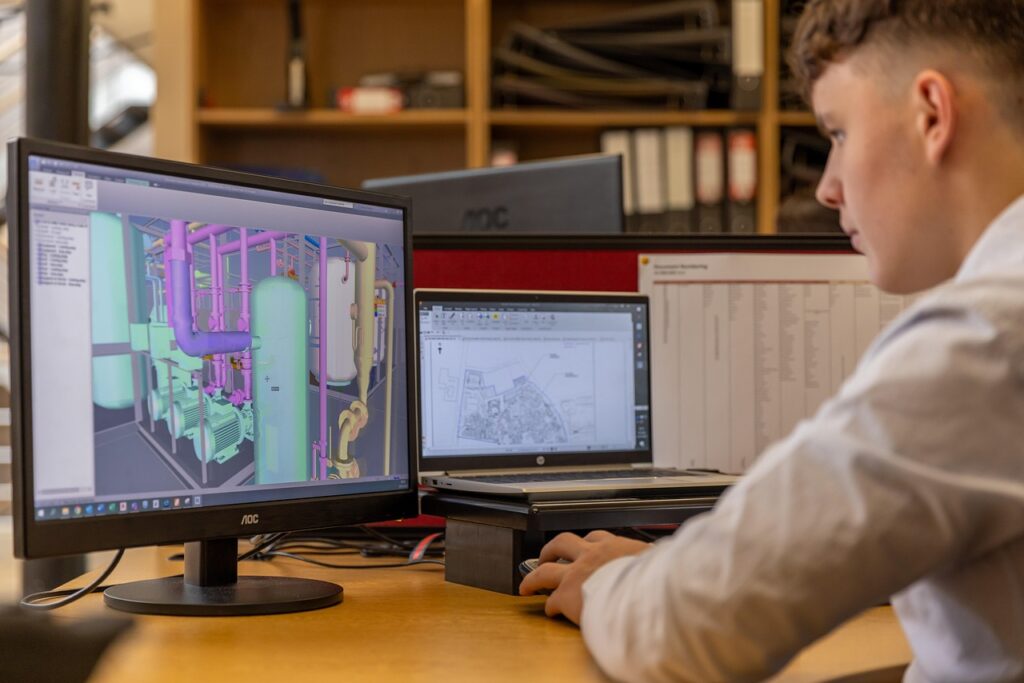

n8nとGmailを連携させると、単純なメール送受信の自動化だけでなく、AIを用いた高度な判断や条件分岐を含めた柔軟なワークフローを実現できます。導入プロセスは一見複雑に見えますが、手順を分解して理解すれば実務で活用しやすい形に整理できます。

具体的には、トリガーノードの設定からAIを利用した内容判定、IFノードによる条件分岐、返信文案の自動生成、下書き保存、そしてワークフローのアクティブ化といった流れで進めるのが基本です。各ステップの特徴と注意点を押さえれば、安定したメール処理基盤を効率的に構築できます。

自動化の起点となるトリガーノードの設定

ワークフローの出発点は処理開始を決めるトリガーノードです。Gmail連携では「On message received」を選択し、認証を行うことで利用可能になります。

Poll Timesを調整すれば、数分ごとに受信トレイをチェックするか、特定の時間に確認するかを制御できます。さらに処理件数制限を設定すれば、過剰な負荷を避けながら安定した運用の実現が可能です。

Gmail Triggerは1通ずつしか扱えない点に注意し、必要に応じて他のノードと組み合わせることが重要です。

| 項目 | 説明 |

| Poll Times | チェック間隔を指定 |

| 処理数制限 | 一度に扱える件数を制御 |

| Gmail Trigger | 1通ずつ処理可能 |

AIを活用したメール内容の判断と処理の続行

受信メールが返信対象かどうかを自動的に判定するには、OpenAIノードを組み込みます。件名や本文をドラッグでAIノードに渡し、API連携を設定することで稼働します。

AIに渡すプロンプトでは返信が必要か、あるいは特定処理を行うべきかを明確に指示することが重要です。APIの無料クレジットを利用すれば、初期段階の試験運用も容易に行えます。

AIによる判定を加えることで、単純な条件分岐よりも柔軟な処理が可能になり、業務効率化に大きく貢献するでしょう。

- 件名と本文をAIノードへ渡す

- プロンプトに明確な指示を記載

- 出力内容を次工程に連携

IFノードを使った条件分岐によるメールの振り分け

AIの判定結果を活かすには、IFノードを設定して処理を分岐させます。値1・値2・条件を入力すれば、True/Falseで流れを分けることが可能です。

例えば「はい」の場合は返信作成へ進み、「いいえ」であれば終了させるといった設計ができます。設計を組むことで無駄な工程を省き、必要な処理だけを効率的に実行が可能です。

シンプルなロジックであっても、適切に設計すれば全体の処理速度や安定性を大きく改善できます。

| 設定項目 | 説明 |

| 値1・値2 | 判定対象のデータ |

| 条件 | 出力の一致基準 |

| True/False | 分岐の実行結果 |

AIによる返信文案の自動生成とデータの引き継ぎ

返信が必要と判断された場合、再度OpenAIノードを使い文案を生成します。Gmailトリガーから取得した本文を正確に引き渡すことで、自然な文章の生成が可能です。

プロンプトに「親しみやすく誠実な文章を作成」といった条件を追加すれば、トーンを調整可能です。snippetや件名の情報を正しく連携させることで、適切な文脈を保った返信が完成します。

AI活用により文章作成の時間を短縮でき、均質なコミュニケーションが実現できるでしょう。

生成された返信をGmailの下書きとして保存

AIが生成した返信文案を即送信せず、まずGmailノードの「Create a draft」で、下書き保存します。本文欄にAI出力を割り当てることで、担当者は内容を確認したうえで送信できます。

自動化しつつも人間の確認を挟むことで、誤送信リスクを減らしつつ、効率的な対応が可能です。メール処理における初期負担を削減しながら、品質保証を組み込める実践的なステップになります。

| 操作 | 内容 |

| Gmailノード | Create a draftを選択 |

| Message欄 | AI出力を入力 |

| 保存結果 | Gmailの下書きに登録 |

ワークフローを稼働させるためのアクティブ化

完成したワークフローを実際に動かすには、Active設定が必要です。inactiveの状態では試験実行のみ可能ですが、Activeに切り替えることで指定したPoll Timesに従って自動稼働します。

毎日9時に処理を実行するよう設定すれば、定期的な処理が安定して行えます。アクティブ化は最終ステップであると同時に、システム運用の安定性を担保するための重要な操作です。

- inactiveからActiveへ切り替え

- Poll Timesに時間を設定

- 稼働確認で安定性を確保

Gmail連携ワークフロー運用時の注意点とトラブルシューティング5選

n8nとGmailを連携したワークフローは便利な反面、費用面や認証、エラー処理など注意すべき点も多く存在します。適切に対応しなければ、コスト増加や停止といったリスクを招きかねません。

安定的に運用するためには、API利用料金の管理・認証トラブルへの対応・ログ監視による予防策・AIツールを使った問題解決、そして公式情報源の活用を体系的に押さえることが欠かせません。

以下では、運用上の代表的な注意点と対処法を五つに分けて詳しく解説します。

API利用時の料金発生と無料クレジットの確認

外部APIを組み込んだワークフローは、従量課金制であり、実行回数や処理量に比例して費用が発生します。OpenAI APIを例に取れば、初期に提供される無料クレジットを使い切った後に課金開始です。

意図しないコスト増を防ぐためには、料金ページで単価を把握し、使用状況を常に確認することが重要です。さらに月間利用額に上限を設定しておけば、過剰な請求を回避できます。

| 確認項目 | 内容 |

| 無料枠 | 初期クレジットの有効期限 |

| 従量課金 | 実行数や処理量に比例 |

| 上限制御 | 予算超過の防止 |

認証エラーやAPIレート制限発生時の対処法

Gmail連携で頻発する課題が、認証エラーとレート制限です。認証エラーの場合は、Google Cloud Consoleでアクセストークンの有効期限を確認し、必要に応じて再認証を実行します。

レート制限が原因の場合は、リクエスト間隔を調整し、n8n側でリトライロジックを組み込むと安定します。

- 認証トークンの有効期限を定期的に確認

- レート制限回避のための間隔調整

- 一時的に処理を分散して負荷を軽減

適切な対応策を準備することで、処理停止のリスクの最小化が可能です。

ワークフローの安定運用に向けたログ監視と予防策

複雑なワークフローを運用するには、ログ監視と予防策が不可欠です。実行ログを定期的に点検すればエラーの傾向やパフォーマンス低下の原因を把握できます。

障害発生時の影響を最小化するには、バックアップ処理や通知機能の導入が有効です。

| 施策 | 目的 |

| ログ監視 | エラー傾向の把握 |

| バックアップ | 障害時の復旧 |

| アラート通知 | 異常発生の即時検知 |

予防的な仕組みを構築することで、安定稼働を長期的に維持できるでしょう。

n8nのAI Assistantや生成AIを活用した問題解決

n8nに搭載されたAI Assistantや外部生成AIを活用すれば、問題解決の効率を高められます。AI Assistantにエラー内容を入力すれば即時に解決策を得られます。

ChatGPTを利用すれば、ワークフロー設計や改善案の相談も可能です。さらにGrokを活用すれば、最新の情報や実践的なトラブル解決例を入手できます。

複数のAIを組み合わせれば、トラブルシューティングの速度と質を大幅に向上させられます。

公式ドキュメントやコミュニティフォーラムの活用

最終的な解決手段として頼れるのが公式情報源です。n8n公式ドキュメントを参照すれば、ノードの詳細設定や具体的な使用例を確認できます。

加えて、コミュニティフォーラムやDiscordに参加すれば、他の利用者から実践的なアドバイスを得られます。

- 公式Docsでノード機能を調査

- フォーラムで同様の事例を検索

- Discordで専門的な相談を実施

一次情報とユーザー知見を組み合わせれば、問題解決力を大きく高められるでしょう。

まとめ

n8nとGmailのワークフローは、適切な運用とトラブル対応を行えば長期的に安定した仕組みとして活用できます。API利用料金を把握し、上限制御を行うことでコストを管理できます。

認証エラーや、レート制限への対策を講じれば、停止リスクの削減が可能です。ログ監視やアラート通知を組み込み、障害発生に備えた予防策を整えることが不可欠といえます。

AI Assistantや外部の生成AIを取り入れれば、設計や問題解決の質を高められます。加えて、公式情報源やコミュニティを活用すれば、幅広い課題を解決する知識が得られ、継続的な改善につながるでしょう。